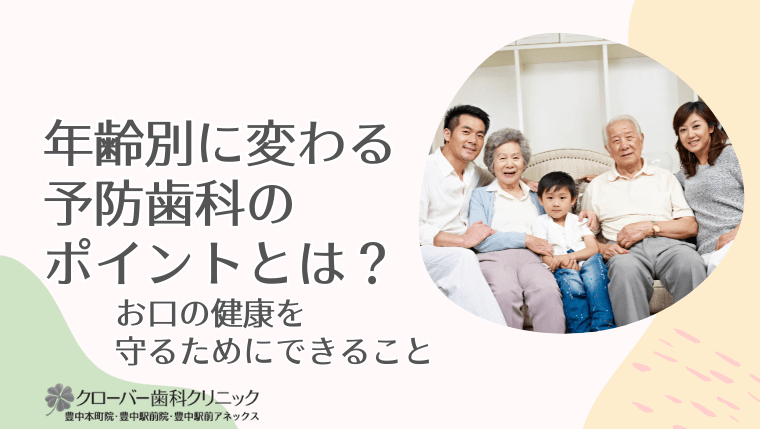

年齢別に変わる予防歯科のポイントとは?お口の健康を守るためにできること

子どもと大人でケアは同じじゃない?年齢に応じた予防歯科の大切さ

「予防歯科って、どの年代でも同じことをするの?」

そんな疑問を持たれる方は多いです。でも実は、お口の環境は年齢とともに大きく変化していきます。

そのため、年齢に合ったケアを選ぶことが、健康な歯と全身の健康を守るカギになるんです。

目次

なぜ年齢別にケアの方法が違うの?

ひとことで言うと――

「お口の中の状態とリスクが年齢によってまったく違うから」なんです。

年齢を重ねるにつれて、歯や歯ぐき、唾液の分泌量、生活習慣、病気のリスクなどが変化していきます。それに伴って、必要な予防対策も変化します。

以下に、その理由を具体的に解説していきます。

1. 発育段階にある子どもは「虫歯の予防」が最優先

- 乳歯や生えたばかりの永久歯は、エナメル質が未成熟で虫歯になりやすい。

- 子ども自身がうまく歯磨きできないため、大人のサポートが不可欠。

- 食生活の影響を強く受けやすく、おやつの選び方や時間が虫歯リスクに直結する。

このため、小児期は「仕上げ磨き・フッ素・生活習慣の見直し」が超重要!

2. 成長期の10代は「歯並びとセルフケアの定着」が鍵

- 永久歯が生えそろう時期で、歯並びや咬み合わせの乱れ(不正咬合)が目立ってくる。

- 矯正治療を始める子も多く、装置の影響で歯垢がたまりやすい。

- 思春期特有のホルモン変化で、歯ぐきが腫れやすくなる傾向も。

「正しい歯磨き」と「矯正中の特別ケア」が必要な理由がここにある!

3. 成人期は「歯周病」と「忙しさ」との戦い

- 20代から歯周病の初期段階が進行する人が増える。

- 仕事や家庭で忙しく、ついセルフケアや検診をおろそかにしがち。

- 自覚症状がないまま進行しやすいため、予防意識の継続が難しい年代でもある。

だからこそ、「定期検診」+「見えない変化への気づき」が予防の柱!

4. 中高年以降は「歯を守る力そのもの」が衰えてくる

- 歯ぐきが下がり、歯の根が露出しやすくなる。

- 唾液量の減少や服薬の影響で、口の中が乾きやすく、虫歯・歯周病のリスクが増大。

- 過去の治療(被せ物や詰め物)の経年劣化も起こりやすい。

この年代では、「守り」と「メンテナンス」の意識がとても大切になる。

5. 高齢期は「口腔機能の維持」が健康寿命のカギに

- 噛む力・飲み込む力が低下しやすく、誤嚥性肺炎などのリスクが上昇。

- 入れ歯の不具合や、セルフケアの困難さが問題になる。

- 一方で、歯を守ることが「栄養・筋力・認知機能の維持」に直結する。

だから高齢者には「機能面を守るケア」と「周囲との連携」が不可欠。

年齢に合わせたケアが必要な3つの理由

お口の中の環境やリスクが年齢でまったく異なる

それぞれの時期に特有のトラブルがある

「今」に合った対策をしないと、将来に大きな影響を与える

予防歯科は“今のあなたに必要なこと”をやるのがポイント。

だからこそ、「年齢別のケア」が必要になるってわけなんです。

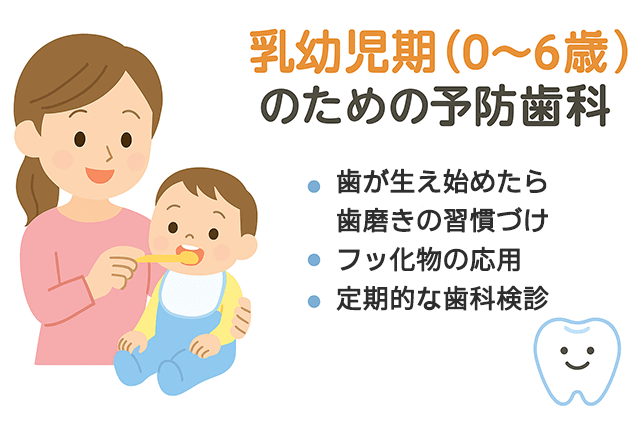

乳幼児期(0〜6歳)|虫歯ゼロへのスタートライン

この時期は、生まれたばかりの赤ちゃんから、乳歯がすべて生えそろい、永久歯に生え変わる準備が始まる重要な時期です。

歯が生え始めたら歯磨きをスタート

→ 最初の歯が顔を出した時点で、ガーゼや専用のベビー用歯ブラシを使って清潔に保つことが大切です。

仕上げ磨きは小学校入学前まで続けて

→ 6歳頃までは自分でしっかり磨くのが難しいため、保護者による仕上げ磨きを毎日行いましょう。

おしゃぶり・哺乳瓶の使いすぎに注意

→ 長時間の使用は、歯並びや噛み合わせ(不正咬合)に影響を与えることがあります。

感染予防にも配慮を

→ 親が使ったスプーンや箸で食べさせると、虫歯菌がうつるリスクがあるため注意が必要です。

この時期の予防歯科は「親の手助け」がすべて。

虫歯菌に感染するタイミングを遅らせ、乳歯の健康を守ることで、永久歯にも良い影響が続きます。

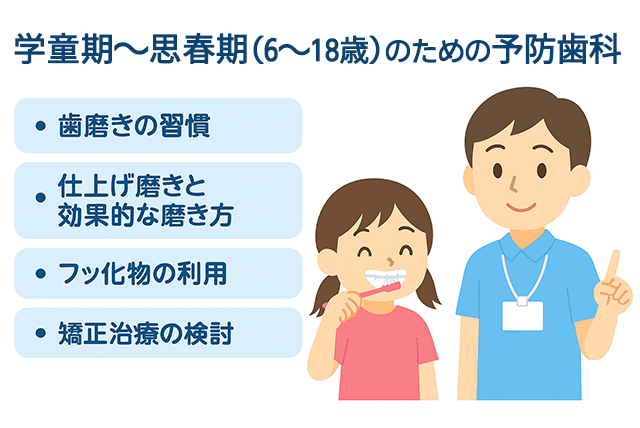

学童期〜思春期(6〜18歳)|永久歯を守る成長期のケア

この年代は、乳歯から永久歯への生え変わりが完了し、虫歯リスクが一気に高まる時期でもあります。

6歳臼歯(第一大臼歯)を特に注意してケア

→ 最も早く生える永久歯でありながら、生えたことに気づかれにくく、虫歯になりやすい歯です。

学校の歯科検診を過信せず、歯科医院での検診も併用

→ 学校の検診では見逃されがちな初期虫歯や歯肉炎も、歯科医院ならしっかりチェックしてもらえます。

矯正装置を付けている場合のケア方法をマスター

→ 装置の周囲に歯垢がたまりやすく、虫歯・歯肉炎の原因に。専用ブラシやフロスを活用しましょう。

思春期のホルモンバランスが歯肉にも影響する

→ 歯肉炎になりやすくなるため、歯磨きを怠らず丁寧に行う必要があります。

この時期に適切な予防を行えば、成人後の歯のトラブルを大きく減らすことができます。

自立に向けて、セルフケアの習慣化を目標にしましょう。

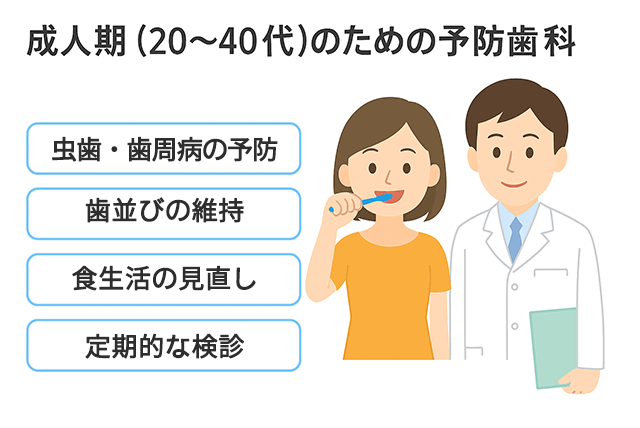

成人期(20〜40代)|歯周病の予防がカギ!

仕事や子育てで忙しいこの年代は、つい自分のケアを後回しにしてしまいがち。でも歯周病は「静かに進行する病気」です。

歯周病の初期サインを見逃さない

→ 歯ぐきの腫れ・出血・口臭などが出たら、歯周病の可能性大。

睡眠不足やストレスが免疫力低下を招く

→ 歯周病菌が増殖しやすくなるため、生活習慣の見直しも予防の一環です。

被せ物や詰め物の劣化に注意

→ 時間が経つとわずかな隙間ができ、そこから虫歯や歯垢が入り込むリスクがあります。

妊娠中の口腔ケアも特に重要

→ 妊娠性歯肉炎のリスクが高まり、歯周病は早産・低体重児出産との関連も指摘されています。

成人期の予防歯科は「見えない変化」に気づくことがカギ。

自覚症状がなくても、定期的な検診とメンテナンスを習慣にしましょう。

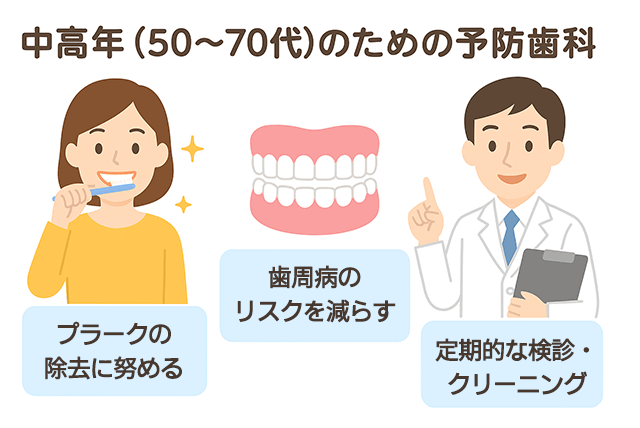

中高年(50〜70代)|歯の本数を守る最後のチャンス!

この年代は、歯周病が進行しやすくなり、失う歯も出てくるタイミング。ですが、「まだ大丈夫」と油断せずにしっかりケアしましょう。

噛む力が落ちてきたと感じたらすぐ相談

→ 咬合力の低下は、顎の骨や筋肉の衰えのサインでもあります。

歯ぐきの後退=歯周病が進行している証拠かも

→ 歯根が露出して、しみたり虫歯になりやすくなります。

インプラント・入れ歯のメンテナンスも大切

→ 装着後も清掃不良だと、インプラント周囲炎や口内炎の原因になります。

「1本抜けたけど平気」ではなく早めの治療判断を

→ 噛み合わせのバランスが崩れ、残りの歯に負担がかかります。

人生100年時代に備えて、この世代でのケアが“第二の予防スタート”とも言えます。

歯を守る最後の勝負どころとして、より丁寧なケアを心がけて。

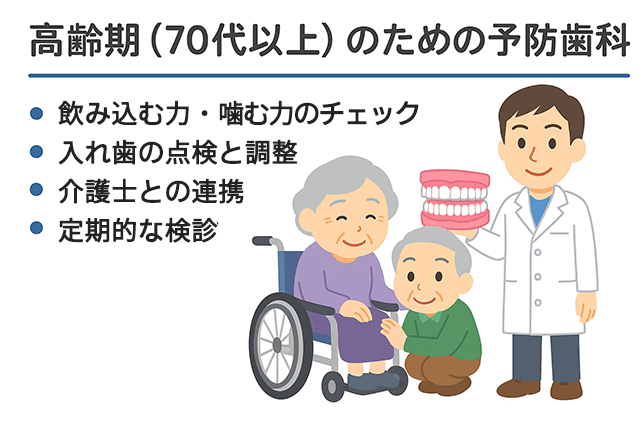

高齢期(70代以上)|口腔機能の維持と誤嚥予防

噛むこと・話すこと・飲み込むこと。これらをスムーズに行う「口腔機能の維持」は、高齢者にとって命を守る手段ともいえます。

誤嚥性肺炎の予防には“飲み込む筋肉”の訓練も必要

→ お口の体操(パタカラ体操など)や、舌・喉のリハビリも効果的。

噛みにくいからと軟らかい食事ばかりではNG

→ 咀嚼回数が減ると、認知機能や唾液分泌も低下しやすくなります。

入れ歯は「合っていて当たり前」ではない

→ 加齢による顎の骨の変化で、年々フィット感が変わってくるため、定期的な調整が不可欠です。

家族や介護者との連携もケアの一部

→ ご本人が伝えづらい変化も、周囲が気づいて歯科に繋げることが予防につながります。

高齢期の予防歯科は「生活の質(QOL)」を守ることに直結。

歯があることで、人生がより豊かになることを実感できる年代です。

予防歯科は“年齢に応じて変わる”のが当たり前!

年齢が違えば、生活スタイルや口の中の状態も全然違う。

だからこそ、自分に今必要なケアを知ることが、最大の“予防”になります。

予防歯科の実践において大切なこと

- 年齢に応じた歯科医院でのアドバイスを受ける

- セルフケアに加えたプロによる定期検診

- お口のちょっとしたサインに早く気づく感覚

予防歯科は「歯が悪くなる前」に行うもの。

気になることがあれば、いつでも歯科医院に相談してみましょう。

まとめ

年齢によって変わるケアを知って、ずっと健康な歯を!

年齢とともにお口の状態は変わり、それに合わせて必要なケアも変化します。ですが共通して大切なのは、「早めに気づいて対処すること」と「プロのサポートを活用すること」です。

どの年代でも、次のような意識を持つことが予防の第一歩になります。

毎日の歯磨きと食生活を見直す

少しでも違和感があれば歯科医院へ

年に2〜3回の検診でチェックとクリーニングを

「今の自分に合ったケアって、何だろう?」と思ったら、気軽に歯科医院に相談してくださいね。